الحسين (عليه السلام) هو الإمام الثالث للشيعة ، ابن علي بن علي بن. أبي طالب (عليه السلام) (الإمام الأول للشيعة) والسيدة فاطمة الزهراء (بنت الرسول الكريم عليه وآله وسلم). ولد في الثالث من شعبان عام 4 هـ (626 م) واستشهد في العاشر من محرم عام 61 هـ (680 م).

استشهد يوم عاشوراء (العاشر من محرم) في سهل كربلاء وفي معركة مع جيش يزيد (ابن معاوية وحاكم الأمة الإسلامية).

بسبب روحه الكريمة ولأنه كان معاديا للظالمين ، لم يقبل الحسين (عليه السلام) طلب معاوية (الخليفة آنذاك) بخصوص وريث ابنه يزيد لأنه كان شخصا غير كفء وفاسد وفاسد.

بعد وفاة معاوية عام 60 هـ (أكتوبر 680 م) أغرى يزيد أهل الكوفة الجبناء وضعيفي القلوب فأساندوه ومبايعوه واستعدوا للقتال مع الإمام الحسين (عليه السلام) حفيد الكوفة. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأمره. وكان في ذلك الوقت أن الإمام الحسين (عليه السلام) كان في طريقه إلى الكوفة مع أهله بدعوة وطلب من أهل الكوفة. لكنه واجه عدم ولاء أهل الكوفة.

ومن صفات الإمام الحسين عليه السلام ، وهي ميراث الرسول (صلى الله عليه وآله) ، أجمل صفة الشجاعة والمقاومة. الإنسان أكثر شجاعة في المجتمع لدرجة أنه أقوى وأقوى ضد رغباته الداخلية. وبحسب كلام الله في القرآن والمصادر التاريخية ، فإن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له شجاعة لا مثيل لها وكان أشجع وأقوى قلب في محاربة أعداء الإسلام والإمام الحسين (عليه السلام). كما ورث شجاعته التي لم يسبق لها مثيل عن أبيه الإمام علي وجده (عليهم السلام).

ومن الأمثلة البارزة على شجاعة الإمام الحسين (عليه السلام) ورفاقه في المعركة بينه وبين يزيد يمكن تفسيره على النحو التالي: بينما منع العدو الماء من الحسين (عليه السلام) وأولاده ، و رفاقه وسمع صراخ عطش الاطفال. إلا أن رفقاء الإمام الحسين (عليه السلام) حاربوا العدو بشجاعة ولم يقبلوا العار حتى على حساب أرواح أحبائهم في قتال يزيد ، ولم يستسلموا للعدو. كان شديد القوة والقوة في المعركة ، في نفس الظروف الصعبة ، لدرجة أن العالم لم يشهد مثل هذا المحارب.

كان سلوك وأسلوب أهل البيت (عليهم السلام) والإمام الحسين (عليه السلام) لدرجة أن النبي وذريته لم يبدؤا حربا قط. حتى يوم عاشوراء لم يكن الإمام الحسين (عليه السلام) هو المحرض على المعركة. لكن لما بدأت المعركة وقف الإمام وأصحابه شامخين ولم يستسلموا.

شجاعة وشجاعة الإمام الحسين (عليه السلام) لم تقتصر على يوم عاشوراء. لم يسبق له مثيل في شجاعته وشجاعته في طفولته وشبابه لأنه قضى السنوات السبع الأولى من حياته مع جده محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وبحسب الروايات التاريخية ، فإن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحب الحسين وأخيه حسن المجتبى (عليهما السلام). قال الرسول الكريم في إحدى رواياته: الحسن والحسين زعماء ورؤساء شباب الجنة.

وبشكل عام فإن أقوال الإمام الحسين (عليه السلام) وأساليبه شريفة. أحد أبعاد انتفاضة الإمام الحسين ومقاومته هو أنه كان مظلومًا. ومع ذلك ، فإن الجانب الآخر هو الكرامة والملحمة.

إن كلام الإمام الحسين (عليه السلام) يدل على شجاعته وكرامته ، أي منذ أن طُلب من الإمام الحسين أن يبايع يزيد (ابن معاوية الفاسد والفاسد) يتكلم بكرامة ويقول في نفس التجمع: يجب أن يودع الإسلام عندما يصاب الإسلام بحاكم فاسد لا يستحق مثل يزيد. في ذلك المكان بالذات ، يرفض يزيد تمامًا. هذه الطريقة في شغل المنصب هي منصب شرف وكرامة.

كانت سياسة الإمام الحسين (عليه السلام) تنص على:

الموت أحلى وإعجابًا من أن أستسلم للعار وبالمثل ، فإن تحمل عدم الاستسلام لرغبات العدو أفضل من الدخول في نار جهنم ونار غضب الله.

مقاومة الإمام الحسين (عليه السلام) وعدم موافقته على الاستسلام للعدو درس دائم للمفكرين الليبراليين مثل غاندي ونيلسون مانديلا في القرون المعاصرة أيضًا.

ومن تصريحات غاندي ما يلي: إذا أرادت الهند أن تنتصر ؛ يجب أن تتبع سياسة الإمام الحسين (عليه السلام).

إذا أخذنا في الاعتبار مدح غاندي وفهم نيلسون مانديلا للإمام الحسين (عليه السلام) ، فإننا

سأرى أنه إذا لم يعرفه الآلاف من غيرهم ممن قدموا أنفسهم في مناسبات مختلفة على أنهم تلاميذ الإمام الحسين (عليه السلام) ، فهل كانوا سيحققون أهدافهم؟

مصادر:

• خطاب في الذكرى السابعة لوفاة الإمام الخميني

• ماذر الأحزان ، ابن نعمة الحلي

• إثبة الواسطة ، علي ب. حسين المسعودي

• أمالي شيخ الصدوق

• لحوف ، سيد بن طاوس

مترجم: راشد

المباهلة هي استحضار اللعنة الإلهية لإثبات الصواب بين طرفين يدعي كلاهما أنهما على حق. يشير هذا المصطلح إلى حدث في التاريخ الإسلامي اقترح فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طلب لعنة الله بعد نقاش مع مسيحيي نجران وعدم قبولهم للإسلام ووافقوا على هذا الاقتراح. ورغم ذلك امتنع مسيحيو نجران عن هذا الفعل في اليوم الموعود.

وفقًا للعقيدة الشيعية ، فإن حدث مباحلة النبي لا يظهر فقط صواب الدعوة الأصلية للنبي (صلى الله عليه وآله) [للإسلام] ، بل يثبت أيضًا تفوق أصحابه (الإمام علي ، السيدة). فاطمة والإمام الحسن والحسين عليهم السلام) في هذا الحدث. وعلى هذا فإن الشيعة يعتقدون أن الإمام علي (عليه السلام) هو روح الرسول في آية المباهلة.

قصة مباهلة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) مع مسيحيي نجران (نجران مدينة صغيرة بين عدن وحضرموت في منطقة جبلية) وقد تم تسجيل هذا الحدث في بعض المصادر التاريخية والعديد من المصادر التفسيرية كل من الشيعة والسنة.

في السنوات الأخيرة من حياة الرسول ، وصل صوت الإسلام إلى جميع أنحاء العالم خلال تلك الفترة. لقد سعى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام بإرسال رسائل إلى رؤساء الدول والمناطق المختلفة. ومن هذه الرسائل رسالة مرسلة إلى مسيحيي نجران سنة 10 هـ.

جاء في الرسالة: بسم الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب (هذه رسالة) من محمد رسول الله إلى أسقف نجران. أحمد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأدعوكم لعبادة الله [والبعد] عن عبادة «العبيد». أدعوكم إلى ترك سيادة عباد الله والخضوع لسيطرة الله. وإذا لم تقبل دعوتي ، فيجب عليك دفع ضرائب للحكومة الإسلامية (وفي مقابل هذا المبلغ الصغير ستدافع عن حياتك وثروتك) وإلا ، يتم إخطارك بالخطر.

تضيف بعض المصادر التاريخية الشيعية أن الآية 64 من سورة آل عمران كانت أيضًا جزءًا من هذه الرسالة. يقول الله في هذه الآية: “قل يا أهل الكتاب! تعال إلى كلمة مشتركة بيننا وبينك: لا نعبد أحدًا إلا الله ، ولن ننسب إليه شريكًا ، وأن البعض منا لن يتخذ البعض الآخر أرباباً من دون الله. فيقولوا شهودا على ما أسلمناه. ”

بعد استقبال النصارى من نجران بدأ التشاور وقرروا إرسال مجموعة من شيوخهم إلى المدينة المنورة للمناقشة والتحاور مع الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم). يكتب ابن هشام: دخلت المدينة المنورة مجموعة من مسيحيي نجران قوامها 60 فرداً ليروا الرسول ويتحاوروا معه. من بينهم ، كان هناك 14 شخصًا ومن بين 14 كان هناك ثلاثة ممن شغلوا منصب الرأس والشيوخ على الآخرين وكانوا محترمين من قبل المسيحيين في ذلك الوقت. كان أحدهما يحمل لقب “عقيب” وكان اسمه “عبد المسيح”. وآخر يحمل لقب “سيد” واسمه “إيهم” ، والثالث أسقف معروف بـ “أبو حارثة بن”. القامة “.

دعاهم الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الإسلام فقال لهم: لم يقبلوا وتبع ذلك الكثير من الحوار والنقاش. اختلف النصارى مع الرسول فى صواب دينهم. قالوا: عيسى (عيسى) هو الله ، ومجموعة أخرى تعتبره ابن الله ، ومجموعة ثالثة تؤمن بالثالوث ، أي يؤمنون بثلاثة آلهة: الأب ، والابن ، والروح القدس. يكتب ابن هشام: قال النصارى للنبي: إذا لم يكن عيسى (عليه السلام) ابن الله فمن هو أبوه؟ نزلت آيات من القرآن وشرحت أن خلقه شبيه بخلق آدم أبو البشرية “. واستمر الخلاف والنقاش بين نصارى نجران والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ودحض الرسول أقوالهم وأجاب على أسئلتهم بحجج واضحة وبراهين قاطعة.

ومع ذلك ، لا يزال المسيحيون ينكرون الحقيقة ويصرون على معتقداتهم. في هذا الوقت نزلت الآية 61 من سورة آل عمران ودُعي المسيحيون في نجران إلى المباهلة. وجاء في الآية: “هل يجادلك أحد فيك بعد العلم الذي جاءك فقل: تعال! فلننادي أبنائنا وأبناؤكم ونسائنا ونسائكم وأرواحنا وأرواحكم ، ثم نصلي بإخلاص وندعو الكاذبين لعنة الله “.

عندما سمع المندوبون المسيحيون اقتراح المباهلة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، نظروا إلى بعضهم البعض بذهول. لقد أرادوا وقتًا للتفكير والتشاور في هذا الصدد. ولما عاد المسيحيون إلى شيوخهم واستشاروهم قال أسقفهم: غدا انظروا

يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله وأولاده ، ثم يمتنع عن المباهلة ، وإذا أتى مع أصحابه ، فافعل المباهلة لأنه لا شيء يفعله.

في آية المباهلة ، يجب على النبي أن يأتي بأولاده ونسائه ومن مثله معه ولم يكونوا إلا حسن بن. علي (عليه السلام) ، حسين ب. علي (عليه السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام) وعلي بن. ابي طالب عليه السلام.

فخر الدين الرازي صاحب التفسير مفتاح الغيب يعبّر عن الصواب على النحو الآتي عندما يصل إلى آية المباهلة: لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان المباهلة ، كان يرتدي عباءة من الشعر الأسود ويحمل الحسين (عليه السلام) ويمسك بيد حسن (عليه السلام). كانت فاطمة وعلي (عليهم السلام) يتبعونه أيضًا. فقال لهم الرسول في ذلك الوقت: “عندما أرفع يدي لألعنهم ، فقل آمين”. ثم في مكان المباهلة بالذات ، أخذ النبي حسن وحسين وعلي وفاطمة (عليهم السلام) تحت عباءته وتلا آية تات حير [الآية 33 من سورة الأحزاب] وفي هذا الطريقة ، كما قدم له أهل البيت [أهل البيت] وعرض موقفهم للآخرين.

وفجأة أصبح وجه الرسول (صلى الله عليه وآله) مع أربعة أفراد آخرين من عائلته مرئيًا لمسيحيي نجران ونظروا جميعًا إلى بعضهم البعض في دهشة وصدمة. لقد فوجئوا جدًا بأنه أحضر أعزاءه وأطفاله معصومه من الخطأ وابنته الوحيدة والفريدة من نوعها إلى مشهد المباهلة وقالوا جميعًا أن هذا الرجل لديه إيمان راسخ بدعوته ودعوته. قال أسقف نجران: إنني أرى وجوهًا بمجرد أن يرفعوا أيديهم في الصلاة ويسألون الله أن يزيحهم أكبر جبل من مكانهم ، ويطردون من مكانهم ، ولا يصح مطلقًا أن نبذل هذه الوجوه المضيئة والمباهلة. الأشخاص الفاضلون لأنه ليس من المحتمل أن يتم تدميرنا جميعًا وأن نطاق العقوبة يمتد ليشمل جميع مسيحيي العالم ولا يتبقى مسيحي واحد في العالم.

بالنظر إلى الموقف ، قامت مجموعة الممثلين بالتشاور مع كل منهم وقرروا بالإجماع أنهم لن يدخلوا في مباهيلة وأنهم على استعداد لدفع مبلغ كل عام كضرائب ؛ وقد عبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن رضاه وتقرر أن يتمتع المسيحيون كل عام ، مقابل مبلغ بسيط ، بفوائد الحكومة الإسلامية.

ويُروى أنه بعد فترة ، أدى هذا الحدث إلى اعتناق إسلام اثنين من القادة المسيحيين المعروفين بالسيد وعقيب. بأمر إلهي ، أثبتت المباهلة بين مسيحيي نجران والنبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) صواب دين الإسلام. منذ أن اكتشف مسيحيو نجران هذا الحق ، لم يكونوا مستعدين للقيام بالمباهلة. بصرف النظر عن هذا ، مع نزول آية المباهلة ، مرة أخرى تم شرح إحدى فضائل Ablulbayt (عليهم السلام) بلغة القرآن وتم تقديم مكانة أهل البيت من الطهارة والعصمة. البشرية.

كان مكان وزمان مباهلة مباهيله في 24 من دلهاج وفي منطقة نجران التي كانت في زمن الرسول خارج المدينة المنورة وهي اليوم داخل المدينة وقد تم بناء مسجد فيها. مكان يعرف بمسجد الاجابة. المسافة بين هذا المسجد والمسجد النبوي (المسجد النبوي) حوالي كيلومترين.

منطقة نجران هي إحدى المناطق الثلاث عشرة في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية وتتمتع بطقس جيد. تقع في المنطقة الحدودية بين السعودية واليمن. تبلغ مساحة هذه المنطقة بأكملها 360 ألف كيلومتر ويبلغ عدد سكانها أكثر من 620 ألف نسمة. تقع مدينة نجران في مركز هذه المنطقة. كانت هذه المنطقة منطقة مأهولة بالمسيحيين في زمن النبي واستمر المواطنون المسيحيون في العيش هناك بدعم من الدول المسيحية الأجنبية وشمال إفريقيا والإمبراطور الروماني. وأشهر القطع الأثرية التاريخية لهذه المنطقة “الأخدودية” التي ورد ذكرها في القرآن في سورة البروج عن أهل الأخدود. وحتى اليوم ، تعد آثار “اخدود” من بين المعالم التي زارها السياح والباحثون في القطع الأثرية التاريخية.

رسائل حدث المباهلة هناك رسائل كثيرة في حال المباهلة ؛ بما في ذلك ما يلي:

1. إذا كان الشخص يؤمن بالهدف ، فهو مستعد لتعريض نفسه وأقرب أفراد أسرته للخطر

2. آخر ورقة رابحة وسلاح للمؤمن هو الدعاء

3. في تجمعات الصلاة ، يجب أن نأخذ الأطفال معنا أيضًا

4. طلب المساعدة من الغيب يأتي بعد توظيف القدرات الطبيعية

5. في الدعاء حالة أهل الصلاة أ

لا يهم عددهم. لم تكن المجموعة التي كانت ستعمل مباهيلة أكثر من خمسة أشخاص

6. للرجل والمرأة مكان بجانب بعضهما البعض في سيناريوهات دينية مختلفة

7. علي ب. أبي طالب روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

8. أهلبيت النبي هم الذين تستجاب صلاتهم

9. أولاد البنت ، مثلهم مثل أبناء الابن ، هم أولاد المرء. لذلك فإن الإمام الحسن والحسين عليهما السلام أولاد الرسول

10- بالإشارة إلى المصادر الإسلامية الصحيحة يتبين أن الشخصيات البارزة التالية التي استشهدت بهذا الحدث هي: (تفسير النمونة).

• مسلم ب. حجاج نيشابوري ، مؤلف صحيح مسلم ، أحد الكتب الستة الموثوقة لأهل السنة ، المجلد. 7 ، ص. 120 (طباعة محمد علي صبيح ، مصر)

• أحمد ب. حنبل في المسند ، المجلد. 1 ، ص. 185 (نسخة مصر)

• الطبري في تفسيره الشهير تحت الآية 61 من آل عمران ، المجلد. 3 ، ص. 192 (طباعة الميمانية ، مصر)

• حكيم في مستدرك ، المجلد. 3 ، ص. 150 (طباعة حيدر أباد دكان)

• حافظ أبو نعيم أصفهاني في دليل النبوة ص. 297 (طباعة حيدر أباد دكان)

• فخر الرازي في تفسيره الشهير المجلد. 8 ، ص. 85 (طباعة الباهية)

• والعديد من المصادر والمؤلفين مثل ابن أثير ، وابن جوزي ، والألوسي ، طنطاوي ، الزمخشري ، إلخ.

Wikifeqh.ir

Iribnews.ir

مترجم: راشد

”

عيد الأضحى هو أحد أعظم احتفالات المسلمين ويحتفل به في العاشر من ذي الحجة (الشهر الثاني عشر من التقويم القمري الإسلامي). وفقًا للروايات الإسلامية، في هذا اليوم أمر الله النبي إبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه إسماعيل (عليه السلام). وطاعة لأمر الله، أخذ ابنه إلى مكان الذبح. ومع ذلك، نزل جبريل بـ “كبش أو شاة” وذبحها النبي إبراهيم بدلاً من ابنه.

إذا نظرنا إلى أصل هذه القضية، فإن الله لم يرد أبدًا أن يتم التضحية بإسماعيل بالفعل؛ بل كان الهدف هو اختبار إبراهيم فقط وأن ينقطع عن التعلقات الدنيوية والمادية. لذلك، بمجرد أن شرع في هذا العمل، لم تقطع السكين الحادة ولم يتم التضحية بإسماعيل. شرع الله هذا العمل كتقليد في الإسلام ليبقى هذا العمل رمزيًا وليظهر كل أولئك الذين أتوا في المستقبل بهذا العمل أنهم أيضًا، مثل النبي إبراهيم، سيتخلون عن رغباتهم الدنيئة طاعة لله.

إن أسرار وفلسفة تقديم الأضحية هي تحقيق القرب من الله. وإذا كان هذا العمل مبنياً على التقوى، فسيتحقق القرب المنشود إن شاء الله.

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (القرآن 22: 37)

في عصر الجاهلية قبل الإسلام، كان الناس يدنسون الكعبة بدم أضاحيهم ويعلقون لحومها عليها حتى يتقبلها الله. لقد أدان القرآن هذه العادة وقدم التقوى كشرط لقبول الأضحية، كما هو موضح في الآية المذكورة أعلاه.

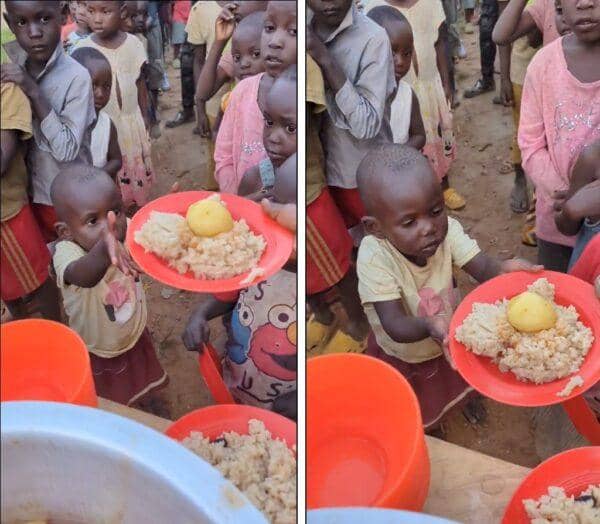

إحدى الفلسفات الأخرى للأضحية هي إطعام الفقراء والمحتاجين. جلب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) مائة جمل معه ليضحي بها في حجة الوداع. وشرح فلسفة جعل الأضحية واجبة على أنها تلبية احتياجات الفقراء وقال: لذلك، أطعموهم من لحمها.

ورد في الرواية أن الإمام الصادق (عليه السلام) قال:

كان الإمام السجاد والإمام الباقر (عليهما السلام) يقسمان لحم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء. يعطون جزءًا لجيرانهم وجزءًا للمحتاجين ويحتفظون بالجزء الثالث لعائلتهم.

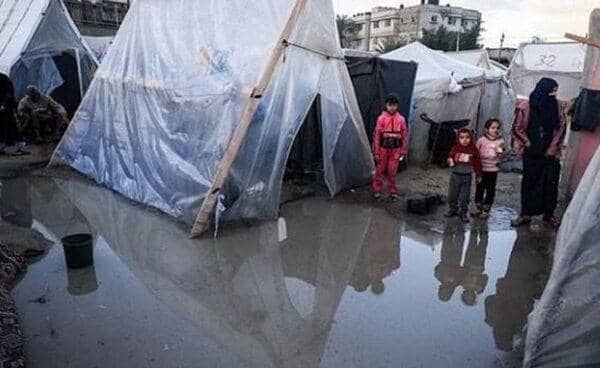

حتى اليوم، يتم إعطاء لحوم الأضاحي، تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية وبعد فحصها، للزوار والمحتاجين الموجودين في منى (مكان يقع شرق مكة حيث تؤدى بعض مناسك الحج، بما في ذلك الأضحية). والباقي يرسل إلى 27 دولة آسيوية وأفريقية محرومة برا وبحرا.

من الأغراض الأخرى للأضحية ذكر الله وتذكر جميع النعم، بما في ذلك الأنعام المشروعة. وتصبح الأضحية مشروعة بذكر الله.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (القرآن 22: 27)

ذكر الفيلسوف المتعالي، رفيعي قزويني، فيما يتعلق بأسرار عيد الأضحى: أن تقديم الأضحية في ذلك اليوم له شكل ظاهري وباطني. شكله الظاهري هو قتل الحيوان الذي يستوفي خصائص وميزات محددة، وجانبه الداخلي هو قتل روح المرء الحيوانية. لأنه على مستوى الروح الحيوانية، لا يختلف الإنسان عن الحيوان. الأضحية في يوم عيد الأضحى هي إشارة إلى التضحية بالروح الحيوانية، وليس الروح العقلانية. لو تم التضحية بإسماعيل (عليه السلام)، لكان من الضروري التضحية بإنسان؛ ولكن ما يجب أن يختفي في مسيرة السالك هو مستوى الحيوانية، وليس العقلانية. وذلك لأنه لا توجد عقبات في مجال العقل في مسيرة السالك. ومع ذلك، هناك العديد من العقبات في هذه المسيرة في الملكة الحيوانية.

كما ينصح الإمام الصادق (عليه السلام) حجاج بيت الله الحرام بـ

«ذبح شهوات المرء الدنيئة وجشعه».

يعلم الحاج أن الأضحية في منى تعني التخلي عن كل التعلقات المادية والتلوث الروحي والرغبات الدنيئة والشهوات غير اللائقة والإغراءات الشيطانية، ويعتبر (الحاج) منى مكان التضحية وقتل الرغبات الدنيئة والباطنية للنفس والأنا، ويقرر هناك الابتعاد عن كل ما هو غير الله وإتقان الشياطين الداخلية والخارجية.

وأخيرًا، فإن سر قراءة زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في هذا اليوم هو لإحياء ذكراه وثورته الأبدية في أذهان الناس. فإذا كان إبراهيم خليل الله قد أخذ أضحية واحدة إلى منى وأعادها سالمًا، فإن الإمام الحسين (عليه السلام) أحضر اثنين وسبعين شخصًا ليضحى بهم في كربلاء في يوم واحد وقدم الرؤوس المقطوعة والأجساد الملطخة بدماء أصحابه وأفراد أسرته، من رضيع يرضع إلى رجل عجوز، إلى الله، جميعًا في مكان واحد من أجل حماية الإسلام.

المؤلف: صفورة ترقي

المترجم: راشد

يوم عرفة: يوم الصعود من النفس إلى الخالق

يعتبر التاسع من شهر ذي الحجة الإسلامي ، وهو قبل يوم واحد من عيد الأضحى ، يومًا مهمًا ومقدسًا جدًا للمسلمين. وفي مصادر الروايات بعض الأعمال التي يُنصح بأدائها في هذا اليوم ، وأهمها الدعاء والاستغفار. كما نوصي بشدة بزيارة الإمام الحسين وتلاوة دعاء العرفة.

“عرفة” هي كلمة عربية تعني الفهم والفهم جنبًا إلى جنب مع التفكير والتفكير في تأثير الأحداث. اشتق اسم “عرفة” من أرض عرفات (مكان في مكة يقيم فيه الحجاج في هذا اليوم). ويقال أن أرض عرفات سميت بذلك لأنها أرض معرّفة ومعروفة بين الجبال. وسبب آخر هو أن الناس في هذه الأرض يعترفون بخطاياهم ويصبرون على الضيق ، والصبر من معاني “عرفة”.

وقد تعددت الروايات التي تذكر يوم عرفة على أنه يوم خاص يغفر الله فيه ويستجيب لدعواتنا.

كما اعتبر الأئمة الشيعة هذا اليوم مقدسًا ونصحوا الناس بتعظيمه. لم يرسلوا أبدًا أي شخص محتاج خالي الوفاض في هذا اليوم. وفي رواية أن الإمام السجّاد (ع) سمع سنة في يوم عرفة رجلا محتاجا يستغيث الناس ، فقال له: ويل لك ، هل تسأل غير الله في هذا اليوم؟ في هذا اليوم ، هناك أمل في أن يحالف الحظ حتى الأطفال في الرحم برحمة الله “.

ومن أهم الأعمال في هذا اليوم قراءة دعاء عرفة الإمام الحسين. هذه بعض النقاط البارزة في الدعاء:

– التعبير عن الإيمان ، والتأمل في الآيات ، وتذكر نعمة الله التي لا تنتهي على البشر ، وحمده وشكرها عليها.

التعبير عن التواضع لله ، والاعتراف بالذنب ، والاستغفار ، والالتفات إلى الخير.

التعرف على الأنبياء ، وتوثيق علاقتنا بهم ، وزيادة الوعي بالآخرة.

التعرف على الله وصفاته وتجديد يميننا مع الخالق

الدعاء لحاجاتنا ابتداء من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبركاته وخيراته وزيادة الرزق والثواب في الآخرة …

في الواقع ، دعاء العرفة طريق يبدأ بمعرفة أنفسنا وينتهي بمعرفة الله. كما نعلم ، فإن أحد أهم أسس ترسيخ الفضائل في أنفسنا والوصول إلى الكمال الروحي هو معرفة أنفسنا أولاً. حتى لا نضع هذه المرحلة الصعبة وراء أنفسنا ، لا يمكننا الوصول إلى درجات روحية أعلى. لهذا السبب بالذات ، يؤكد معلمو الروحانية العظماء أن من يريد أن يسير في طريق الروحانية ، يجب أن يعرف نفسه أولاً ولا يتجاهل هذا الشرط الأساسي بأي حال من الأحوال.

يشير الحديث الشهير “من يعرف نفسه يعرف ربه” إلى هذا المفهوم بالذات. في كتاب بيهار الأنوار ، كتاب النبي إدريس ، الفصل الرابع ، المتصل بالحكمة ، جاء فيه: “من عرف الخلق عرف الخالق ، ومن يفهم الرزق يعرف الرازق ، ومن يعرف نفسه يعرفه”. ربه.

إذا أدرك الإنسان عظمة هذا اليوم وفهم أعماق دعاء العرفة ، فسوف يمر بيوم مليء بوعي الله إن شاء الله.

المترجم: سافورة ترقي

المترجم: فاطمة الزهراء